"Пьяная Молога": как жили крестьяне затопленных земель до революции

- 29 июля 14:13

- Евгений Василевский

Путешествие в забытые миры крестьянской жизни затопленных земель

Вышел в свет новый этнографический сборник под названием "Материальная и духовная культура крестьян Молого-Шекснинского края". Эта книга представляет собой собрание краеведческих статей и малоизвестных газетных очерков, датированных второй половиной XIX - первой четвертью XX века. В них содержатся интересные детали дореволюционной деревенской жизни, которые могут показаться необычными для современного читателя. В сборнике рассказывается о быте крестьян, их занятиях, методах лечения детей, способах наказания воров, поклонении чудотворной сосне, одежде, работе и праздниках. Также в книгу включены тексты мологских песен, сказок, народных примет и других фольклорных произведений. Многие материалы публикуются впервые.

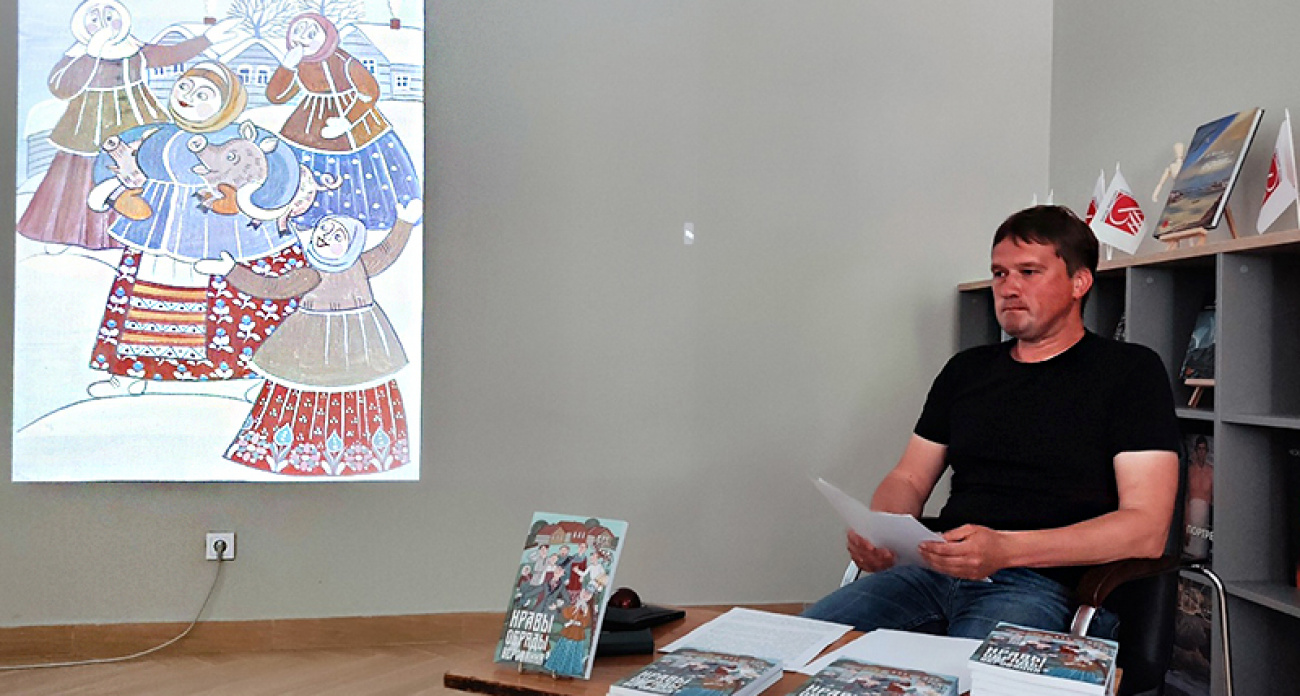

Книгу представил Анатолий Клопов, заведующий музеем Мологского края и составитель сборника.

Эта книга является продолжением этнографической серии, начатой в 2022 году. Тогда был выпущен сборник, посвященный традициям и праздникам города Мологи. В новом издании акцент сделан на культуре деревни, которая значительно отличалась от городской. Обычаи описываются краеведами-фольклористами XIX века.

В статье Абрама Овсянникова описывается "пьяная Молога":

"В приходе Николо-Кормском (Рыбинского уезда) бывает 26 октября празднество Святому Великомученику Димитрию. На праздник этот все жители прихода, не исключая и бобылок, варят пиво".

Утром дети, "вместо того, чтобы идти в церковь молиться богу", ходят по домам, собирают это пиво и сливают его в большие корчаги в заранее подготовленном доме.

Далее:

"в продолжение двух или трех дней пьют одни дети; причем, конечно, они напиваются до опьянения и получают навык к пьянству, так что в пятнадцатилетнем возрасте не найдется уже ни одного непьющего водочку".

Однако жизнь мологских деревень не ограничивалась только пристрастием к алкоголю. Мологские крестьяне много и тяжело работали. Гордей Лесовик подробно описал занятия и промыслы жителей Леонтьевской волости в начале XX века. Основным занятием было земледелие. Сеяли рожь, овес, травы, пшеницу, картофель, лен. Краевед отмечает, что "при недостаточно культурной обработке земли урожаи невелики и своего хлеба не хватало". На личных огородах выращивали овощи. Скота было мало, маслодельни и сыродельни работали слабо, поэтому "волость почти все молочные продукты потребляет сама". Пасеки держали в основном духовные лица. Мологские крестьяне также занимались судостроением. Обилие строевого леса и развитие Мариинской водной системы способствовали появлению верфей. Они строили:

- унжаки

- мариинки

- лодки

- полулодки

- третники

- кинавки

- а в последнее время - баржи

Почти все занимались рыболовством, а многие - самогоноварением из муки и картофеля. В период НЭПа самогон продавали в Мологе и Рыбинске, пока власти не пресекли эту деятельность.

В очерке К. Парменова 1912 года описывается увлечение крестьян городскими модами. Тенденции задавали отходники, работавшие в Петербурге. Такой "питерянец", приезжая домой, стремился показать свое богатство и одежду. Молодежь, как парни, так и девушки, "заражаясь городским духом", хотела подражать щеголям. Им хотелось иметь зонтик, шляпу, прозрачный шарф, калоши, часы, брошку, браслет, кольца, причем обязательно золотые. Стремление быть в тренде иногда приводило к печальным последствиям:

"получается подчас довольно грустная картина: мужик продает последний хлеб, ведет на базар последнюю коровенку, у детишек отнимает последнее молоко и, вместо этого, чтобы не отстать от других, покупает дочкам модной материи на платье, пальто, сшитое "по картинке", "по журналу".

Погоня за модой нашла отражение во многих частушках. По наблюдениям Анатолия Клопова, в городском мологском фольклоре такой одержимости "перчатками" и "корсетами" не наблюдалось.

Антология фольклора составляет около трети сборника. Помимо частушек, в нее вошли сказки, песни, приметы, пословицы, поговорки, а также подробный травник крестьянина Мологского уезда Тимофея Рыжикова.

"Фольклорный материал - частушки, пословицы, поговорки - обнаружены мной в ходе исследовательской работы в Российском государственном архиве литературы и искусства. Эти рукописи ранее не публиковались. Важные источники найдены в Госархиве Ярославской области".

Книгу проиллюстрировала вологодская художница Вера Добрынинская. Она специализируется на росписях затопленных земель и привнесла эти традиции в свои жанровые сценки. Они отражают конкретные обычаи, описанные в статьях и очерках краеведов.

Книга издана частным музеем "Рыбинские рыбы" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Ее можно считать значимым событием в культурной жизни региона.